Historias de amor: el sexo francés con sello real

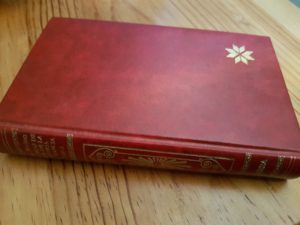

El reino no es nada sin infidelidades y, para eso, Francia se pinta solo. Es muy sabido que ese país es conocido por sus aventuras sensuales, las cuales eran parte de las costumbres de la realeza gobernante, pues el futuro de la nación se cuajaba en los palacios, en las sábanas, al amparo de las alcobas. Los pasos de Bibliotecalle nos llevaron ahora a las aceras de Cumbre de Maltrata, en la Narvarte, donde un librero de piso exponía su fina literatura entre el paso de la gente. Lo primero que me llamó la atención fue un libro rojo, con excelente empastado y agradable al tacto.

En el lomo lleva el título «Historias de amor de la historia de la Francia», de Guy Breton. Se trata del Tomo I con 442 páginas. El subtítulo de la colección, integrada por cinco ejemplares, dice de manera contextual «Quince mujeres cuyas pasiones llenaron un mundo».

Empastado suave y elegante.

Ya de entrada el libro nos transporta a la lascivia, al culto carnal definido en el cuerpo femenino. La obra fue escrita en momentos en que no se pensaba ni siquiera como un recuento político sino más bien como una compilación de chismes y detalles íntimos que dejaban entrever la mordacidad del pueblo francés, sobre todo, de su monarquía tendiente al consumismo erótico. Este es el caso de una celebración hecha en honor de Luis XI, narrado por el historiador Jean de Troyes.

«…En aquel lugar, corría el vino en vez de agua, y tres jóvenes desnudas representaban unas sirenas sonrientes, mostrando sus encantos sin el menor recato y era algo de ver, ya que las muchachas recitaban letrillas y baladas…» ¿La consecuencia? «La escena despertó el apetito sexual del monarca quien salió a escondidas del Palacio de la Tournelle en compañía de un consejero pernicioso con quien recorrió las casas públicas de los barrios bajos, donde pasó parte de la noche con las mujeres del amor».

Se menciona también la afición de Luis XI por recoger «damas ligeras» que eran conducidas regularmente a la corte para «conocer en ella las delicias del lecho del rey de Francia». Pero incluso, un príncipe como Luis de Orleans, quien sería el sucesor de Luis XI, era proclive a estar atormentado por los celos sexuales ocasionados por una joven amante llamada Amasie, que apenas la dejaba a solas, ésta buscaba a «un doméstico, a un criado, a un transeúnte, lo que fuera para satisfacer su sed carnal». ¿Consecuencia? El joven duque decidió encerrarse con ella para controlarla e incluso hacerle sus alimentos. Se cuenta que en una ocasión, alguien tocó a la puerta y la mujer acudió presurosa a abrirla. El monarca se perturbó porque habían pasado más de cinco minutos y ésta no había regresado prestamente. Fue al lugar y la vio en el trasiego sexual: «Amasie se dejaba cortejar en el lugar de su honor». Ella argumentó que esa era la única forma que había encontrado para hacer entrar al visitante. Sin embargo, Luis de Orleans la perdonó, según el cronista, debido a que a él también le gustaban mucho «las hijas de la lascivia». Era tanto su gusto por ello que en la Navidad de 1480, reunió a un grupo de meretrices y les pagó para meterse con sus oficiales. «Las damas daban las gracias con gestos obscenos y levantándose las faldas» (seguramente aquí tenemos el origen del famoso can-can).

Letra de buen tamaño. Historias cortas de cinco o seis páginas cada una.

En otro caso, Carlos III se lanzó a una conquista de Italia y avanzó con sus tropas tras los Alpes para extender su reino, «a dos días de haber salido de Moulins, la caravana llegó a Lyon, que acogió magníficamente a sus soberanos. El rey, cuyos ojos se encandilaban ante cada falda que pasaba por su lado, desde el primer día observó que la sociedad lionesa tenía hermosas mujeres y se propuso que todas pasarían por su cama antes de partir para Nápoles. Su conquista, hay que confesarlo, fue rápida y a las pocas semanas ya las conocía a todas. El libertinaje agotó enormemente al rey, hasta el punto en que, según se contó, su carne se fundió en torno a sus huesos como si su cuerpo, igual que una ostra abierta, se hubiera vaciado en honor a las damas».

Ahora vean esto: Los excesos eran tan grandes en el reinado de Carlos VIII al grado que un comentador menciona que los «franceses sólo se complacían en el pecado y en los actos venéreos y tomaban a las mujeres por la fuerza, sin respetar a nadie». En una fiesta realizada en su honor, sirvientas napolitanas atendían a los invitados vistiendo faltas abiertas de un costado con el que enseñaban más de la cuenta, pero «incluso las piernas de aquellas encantadoras jovencitas» quedaron eclipsadas luego que la favorita del rey, Leonora, se apareciera «en la mesa con el busto al aire. Después de la comida hubo baile en el parque y las sirvientas, abandonando su oficio, se mezclaron con los invitados».

Tamaño perfecto para llevar e ir leyendo en el transporte.

Si eso les gustó, esto les encantará, ya que después de esa bacanal, «un caballero experimentó cierto picor que lo intrigó, los dolores fueron más vivos y pronto su cuerpo se cubrió de pústulas. Los médicos no acertaron a saber qué era, pero el mal se manifestó en todos los participantes de la orgía. Tenían llagas en el cuerpo desde la cabeza a las rodillas, algunos perdieron los labios, otros los ojos. Estos últimos eran los más afortunados ya que no veían el doloroso espectáculo de su humanidad cayendo al suelo como un fruto dañado». Un mes después, la epidemia se extendió de tal manera que pasó al pueblo de Nápoles, falleciendo centenares de personas entre servidumbre, militares y pueblerinos. Se especulaba que alguna mujer con la que se tuvo sexo había estado contaminada por un leproso, otros que se debía a un acto de canibalismo, «en realidad sólo se trataba de la sífilis contraída en Italia por los mercenarios españoles de Fernando de Aragón, desgraciado rey de Nápoles, destronado por los franceses».

En fin, el libro es una estupenda ocasión para enterarse de los abusos sexuales, complacencias sexo-lúdicas, indecencias públicas y privadas, detalles íntimos de personajes históricos cruciales en la vida política de Francia. ¡El pasado nunca deja de sorprender!

Con gusto podríamos decir que se trata de una de las primeras compilaciones pornográficas del siglo XVI, envuelto en un lenguaje que, aunque decoroso, no impone límites a la imaginación.